Podemos decir que los vinos están estrechamente ligados a la arquitectura desde el principio de estas dos actividades humanas; la arquitectura nació en la prehistoria, durante la etapa del neolítico y el vino, según los retos arqueológicos hallados hasta el momento, comenzó a elaborarse hace unos 6.000 años, es decir, lo que para Europa y Asia, también era la etapa neolítica.

Podemos decir que los vinos están estrechamente ligados a la arquitectura desde el principio de estas dos actividades humanas; la arquitectura nació en la prehistoria, durante la etapa del neolítico y el vino, según los retos arqueológicos hallados hasta el momento, comenzó a elaborarse hace unos 6.000 años, es decir, lo que para Europa y Asia, también era la etapa neolítica.

La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir y según Vitruvio, que fue arquitecto, ingeniero, y tratadista romano del siglo I a.c., la arquitectura descansa en tres principios: la Belleza (Venustas), la Firmeza (Firmitas) y la Utilidad (Utilitas).

Así pues, las primeras construcciones arquitectónicamente hablando ligadas a los vinos fueron los lagares rupestres, las pilas y lagaretas. Los lagares rupestres son estructuras talladas en grandes rocas por el ser humano. Por lo general, son muy simples, relacionadas con las formas más arcaicas de elaboración del vino. Sus orígenes se encuentran en Oriente Próximo (Palestina, Siria, Armenia, Turquía). Y posteriormente se utilizaron estas estructuras en diversos lugares de la Península Ibérica, muy posiblemente, está técnica constructiva sería importada por los fenicios. Nuestra geografía de norte a sur y de este a oeste cuenta con restos, en algunos casos, bien conservados de lagares rupestres, «las piedras que hacen vino».

Sin duda son la historia impresa en piedra que nos habla de los orígenes del cultivo y de la elaboración de vino en la cuenca del Mediterráneo. Un lagar rupestre es, por tanto, una construcción a modo de bañera o una base de prensa esculpida en afloramientos de piedra, que servía no sólo para la elaboración de vino, sino también para otros productos como el aceite. Los lagares o lagaretas suelen estar compuestos por una base principal o pila mayor -de forma rectangular o circular- que sirve para la recepción y pisado de la uva. En un lateral de la pila se encuentra el bocín, un agujero por donde pasa el líquido (mosto) desde el recipiente principal hasta el pilón y de aquí posteriormente, se traslada a otros recipientes para su fermentación alcohólica.

Sin duda son la historia impresa en piedra que nos habla de los orígenes del cultivo y de la elaboración de vino en la cuenca del Mediterráneo. Un lagar rupestre es, por tanto, una construcción a modo de bañera o una base de prensa esculpida en afloramientos de piedra, que servía no sólo para la elaboración de vino, sino también para otros productos como el aceite. Los lagares o lagaretas suelen estar compuestos por una base principal o pila mayor -de forma rectangular o circular- que sirve para la recepción y pisado de la uva. En un lateral de la pila se encuentra el bocín, un agujero por donde pasa el líquido (mosto) desde el recipiente principal hasta el pilón y de aquí posteriormente, se traslada a otros recipientes para su fermentación alcohólica.

Foto: Lagar Rupestre Las Pilillas. (Requena)

En la Península Ibérica aún son numerosos los puntos en los que se pueden encontrar lagares rupestres, que forman parte de la cultura, de la historia vinícola y del patrimonio de muchos pueblos. Los más de mil lagares, de los que los expertos tienen constancia actualmente a lo largo de Portugal y España, se encuentran en zonas donde la altitud, orografía y clima son propicios para el cultivo de la vid. Muchos de ellos están situados en los actuales lindes de viñas. La mayoría de ellos datan de más de dos mil años de antigüedad, de la Edad de Hierro y la Época Romana, llegando el uso de alguno de ellos hasta épocas recientes. Los más primigenios datarían de finales de la Edad de Bronce.

De estas estructuras de construcción o intervención por parte del hombre, sencillas y simples, como son los lagares rupestres, la arquitectura vitivinícola evolucionará hacia la edificación de Bodegas, ciertamente con unas características muy rudimentarias, pero son ya auténticos centros de elaboración y producción de vino, y dentro de ellas se incluirán, por supuesto, los lagares, así como todo el proceso para la vinificación de la uva.

De estas estructuras de construcción o intervención por parte del hombre, sencillas y simples, como son los lagares rupestres, la arquitectura vitivinícola evolucionará hacia la edificación de Bodegas, ciertamente con unas características muy rudimentarias, pero son ya auténticos centros de elaboración y producción de vino, y dentro de ellas se incluirán, por supuesto, los lagares, así como todo el proceso para la vinificación de la uva.

De este tipo de bodegas, la más antigua hasta ahora se encuentra en el sur de Armenia. Un grupo de arqueólogos (armenios, estadounidenses e irlandeses) ha descubierto, mediante uso de técnicas bioquímicas, una bodega de almacenamiento y producción de vino en una cueva de las montañas del sur de Armenia.

«Es la primera vez que tenemos una imagen arqueológica completa de una producción de vino de 6.100 años de antigüedad», señala Gregory Areshian, responsable de las excavaciones y director adjunto del Instituto de Arqueología Cotsen de la Universidad de California en Los Ángeles. «Se trata de la unidad de producción de vino más antigua que se haya descubierto hasta el momento, con su prensa, sus cubas de fermentación y sus vasijas para el almacenamiento», indica a su vez Hans Barnard, principal autor de un artículo sobre el estudio, publicado en el mes de enero de 2011 en la revista científica el Journal of Archaeological Science.

Toda la cuenca mediterránea ofrece muchos ejemplos de este tipo de «bodega antigua», lo que viene a demostrar que el vino fue un producto que durante la antigüedad se extendió entre los pueblos que habitaban la entonces conocida como la «ecúmene». Quizás uno de los ejemplos mas paradigmáticos de la vinculación de la arquitectura con el vino, lo podemos ver en la lujosa bodega imperial romana hallada en la villa de los Quintilii en Roma, datada entre los siglos II y III d.c.

Toda la cuenca mediterránea ofrece muchos ejemplos de este tipo de «bodega antigua», lo que viene a demostrar que el vino fue un producto que durante la antigüedad se extendió entre los pueblos que habitaban la entonces conocida como la «ecúmene». Quizás uno de los ejemplos mas paradigmáticos de la vinculación de la arquitectura con el vino, lo podemos ver en la lujosa bodega imperial romana hallada en la villa de los Quintilii en Roma, datada entre los siglos II y III d.c.

Foto: Bodega de la villa de los Quintilii. Roma

Los autores de este hallazgo explican que la arquitectura y el esquema decorativo de esta instalación son muy inusuales en los espacios dedicados a la producción de vino en la antigüedad. Los trabajos arqueológicos en la Villa de los Quintilii han documentado una zona para pisar las uvas revestida de mármol rojo —material muy resbaladizo cuando se moja, por lo que su uso habla de un lujo extremo—, dos prensas mecánicas y un intrincado sistema de distribución que conducía el vino a través de estrechos canales de mármol blanco por el suelo hasta tres fuentes, colocadas en nichos semicirculares abiertos en la pared de un patio —otras dos fuentes vertían agua que se reciclaba a través de un canal subterráneo—. También se han documentado 16 dolia o vasijas de grandes dimensiones enterradas bajo tierra para que el líquido se conservase fresco. Alrededor de esta zona se han identificado tres estancias ricamente decoradas, probablemente donde se celebraban banquetes y desde donde se observaba el proceso. productivo.

En la ciudad de Yavne, al sur de Tel Aviv, se descubrió también un enorme complejo de lagares de 1.500 años de antigüedad capaz de producir unos dos millones de litros de vino al año. La planta incluye cinco lagares, almacenes para envejecer y embotellar el vino, y hornos para cocer las ánforas de arcilla en las que se almacenaba el vino.

En la ciudad de Yavne, al sur de Tel Aviv, se descubrió también un enorme complejo de lagares de 1.500 años de antigüedad capaz de producir unos dos millones de litros de vino al año. La planta incluye cinco lagares, almacenes para envejecer y embotellar el vino, y hornos para cocer las ánforas de arcilla en las que se almacenaba el vino.

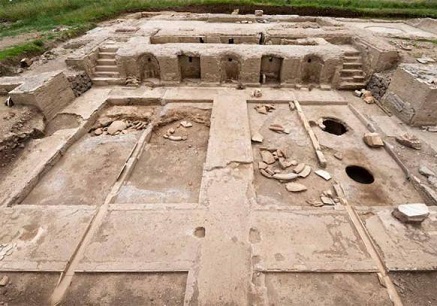

Foto: Restos arqueológicos: Bodega Bizantina en Yavne (Israel)

El yacimiento se ha datado en la época bizantina, en torno a los siglos IV y V de nuestra era, y es el mayor complejo de este tipo que se conoce de ese periodo. Entre los lagares había cuatro grandes almacenes que servían para envejecer el vino en ánforas alargadas conocidas como “tinajas de Gaza”, que se fabricaban en el lugar en grandes hornos.

La arquitectura siguió avanzando e incorporando nuevos elementos constructivos, de los que la producción de vino se vio favorecida, al contar con instalaciones mas adecuadas y funcionales para la elaboración de los mismos.

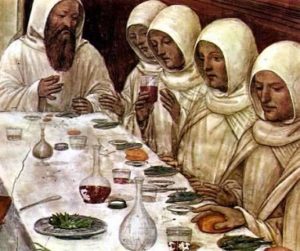

Producción que por otro lado, paso a ser en la Edad Media europea y del próximo oriente, una actividad principalmente monacal. Sin duda el mundo de los vinos tiene una gran deuda con el nacimiento y expansión por toda Europa de la actividad monástica, iniciada en el Monasterio de Montecasino (Italia) por San Benito de Nursia, primer monasterio origen de la Orden Benedictina, allá por el año 529. En Montecasino escribió la Regla de San Benito, la cual se convirtió en el principio fundador para la práctica monástica en Occidente. Una práctica que se expresa con la alabanza a Dios y el trabajo manual diario, «Ora et Labora». Así todo monasterio contaba con sus viñedos y con su bodega, en una de ellas vio la luz uno de los mejores vinos del Mundo; el Champagne. En la Abadía de Hautvillers, el monje Pierre Perignon descubrió el método champanoise.

Producción que por otro lado, paso a ser en la Edad Media europea y del próximo oriente, una actividad principalmente monacal. Sin duda el mundo de los vinos tiene una gran deuda con el nacimiento y expansión por toda Europa de la actividad monástica, iniciada en el Monasterio de Montecasino (Italia) por San Benito de Nursia, primer monasterio origen de la Orden Benedictina, allá por el año 529. En Montecasino escribió la Regla de San Benito, la cual se convirtió en el principio fundador para la práctica monástica en Occidente. Una práctica que se expresa con la alabanza a Dios y el trabajo manual diario, «Ora et Labora». Así todo monasterio contaba con sus viñedos y con su bodega, en una de ellas vio la luz uno de los mejores vinos del Mundo; el Champagne. En la Abadía de Hautvillers, el monje Pierre Perignon descubrió el método champanoise.

Así pues la construcción de monasterios, abadías y prioratos en los distintos estilos arquitectónicos de sus correspondientes épocas – Románico, gótico, renacentista, fundamentalmente – incorporaban en su interior las instalaciones necesarias para la elaboración y crianza de vinos, es decir sus correspondientes bodegas, muchas de ellas subterráneas con el objetivo de mantener en su interior unas condiciones de humedad y temperatura constantes, como la de la foto en el monasterio de San Juan de la Peña.

Así pues la construcción de monasterios, abadías y prioratos en los distintos estilos arquitectónicos de sus correspondientes épocas – Románico, gótico, renacentista, fundamentalmente – incorporaban en su interior las instalaciones necesarias para la elaboración y crianza de vinos, es decir sus correspondientes bodegas, muchas de ellas subterráneas con el objetivo de mantener en su interior unas condiciones de humedad y temperatura constantes, como la de la foto en el monasterio de San Juan de la Peña.

Foto propia: Restos arqueológicos de la bodega en el monasterio de San Juan de la Peña

La península Ibérica, sobre todo en su ruta jacobea, está jalonada de diferentes monasterios y abadías, donde el cuidado de sus viñas y la elaboración del vino era una actividad muy recurrente, es mas, gracias a la misma podemos decir, que España recupero su tradición vitivinícola, perdida en muchos puntos de su geografía, ya que los musulmanes tenia prohibido el consumo de alcohol, y por consiguiente los viñedos y sobre todo la elaboración de vino se redujo a cotas mínimas.

Monasterios como La cartuja de Scala Dei situado en la comarca de El Priorato (Tarragona). Fundada en el siglo XII, se considera que fue la primera cartuja de la península ibérica. La cartuja fue fundamental en el origen del cultivo de la vid en la región que actualmente conforma la «Denominación de Origen Calificada Priorato». La cartuja cuenta todavía con una bodega.

Monasterios como La cartuja de Scala Dei situado en la comarca de El Priorato (Tarragona). Fundada en el siglo XII, se considera que fue la primera cartuja de la península ibérica. La cartuja fue fundamental en el origen del cultivo de la vid en la región que actualmente conforma la «Denominación de Origen Calificada Priorato». La cartuja cuenta todavía con una bodega.

Foto: Recreación Bodega Monasterio de Piedra

Otro monasterio, en este caso perteneciente a la Orden del Cister; Monasterio de Piedra, situado en Zaragoza. La distribución del monasterio es similar a la de otros monasterios Cistercienses: al norte, la iglesia, y su galería de claustro: la panda del mandatum; al oeste las bodegas y cilleros, la panda del trabajo; al sur la cocina, el refectorio y el calefactorio, con la panda del servicio; y al este la sala capitular, la panda del capítulo. Esta distribución construida aprovechaba al máximo la luz solar.

O el Monasterio de Santa María de Retuerta, donde residieron los monjes de la orden de San Norberto. Esta fue una de las bodegas pioneras en España en plantar las primeras variedades francesas traídas desde Borgoña por el segundo abad. Hoy, es considerada pionera en Europa por haber diseñado y patentado el método ecológico de vinificación por gravedad. Los monjes, fueron sin duda unos grandes viticultores y «enólogos» El vino tuvo mucha importancia en la economía de la vida de los monjes y en su cultura. Y por supuesto en su entorno territorial, la vid siempre ha sido y es un cultivo social, que entre otras cosas fija a las poblaciones en sus territorios. La vid y el vino que sale de sus bodegas son una fuente de riqueza, y es que este sector mueve más de 300.000 millones de dólares estadounidenses cada año, calculo hecho para el año 2020.

Sin duda la elaboración y crianza de los vinos ha encontrado enclaves arquitectónicos muy singulares, formando parte de estructuras arquitectónicas diseñadas para otras funciones, como castillos, palacios o cuevas subterráneas, estas ultimas en muchas ocasiones pensadas desde el principio para albergar la elaboración, conservación y crianza de los vinos.

Sin duda la elaboración y crianza de los vinos ha encontrado enclaves arquitectónicos muy singulares, formando parte de estructuras arquitectónicas diseñadas para otras funciones, como castillos, palacios o cuevas subterráneas, estas ultimas en muchas ocasiones pensadas desde el principio para albergar la elaboración, conservación y crianza de los vinos.

Foto: Lagares y bodegas de Moradillo de Roa (Burgos).

En nuestro País, una de esas cuevas horadadas artificialmente por la mano del hombre y la mujer, son los lagares y bodegas de Moradillo de Roa en la provincia de Burgos. Cavadas a pico y pala con la función de almacenar y conservar el vino, estas bodegas subterráneas han guardado la riqueza de muchas familias desde hace siglos y, a la vez, han dado lugar a una original arquitectura popular. Moradillo de Roa, una localidad que, con 193 habitantes, cuenta con un total de 157 bodegas excavadas en un cerro.

Está situado en un altozano de amplias vistas a un abierto horizonte donde dominan los campos cerealistas y las plantaciones de viñedo. Moradillo conserva un conjunto homogéneo admirable con más de ciento cincuenta bodegas, la mayor parte de ellas con sus “contadores” (Caseta o merendero de entrada a la bodega) bien conservados, todos en piedra labrada, de uniformes medidas y alineados en calles horizontales y descendentes que ocupan todas las caras del referido cerro de la Iglesia de San Pedro. El barrio de bodegas consta de una superficie total de 18.000 m2 y protege las 157 bodegas subterráneas (posicionadas en hasta cuatro niveles) y siete lagares cueva.

Está situado en un altozano de amplias vistas a un abierto horizonte donde dominan los campos cerealistas y las plantaciones de viñedo. Moradillo conserva un conjunto homogéneo admirable con más de ciento cincuenta bodegas, la mayor parte de ellas con sus “contadores” (Caseta o merendero de entrada a la bodega) bien conservados, todos en piedra labrada, de uniformes medidas y alineados en calles horizontales y descendentes que ocupan todas las caras del referido cerro de la Iglesia de San Pedro. El barrio de bodegas consta de una superficie total de 18.000 m2 y protege las 157 bodegas subterráneas (posicionadas en hasta cuatro niveles) y siete lagares cueva.

Foto: Cueva – Bodega Subterránea en Laguardia

Otra construcción similar a la anterior, también excavadas por la mano del hombre son las bodegas subterráneas que horadan casi todo el casco histórico de Laguardia, uno de los pueblos mas bonitos de España, capital de la Rioja Alavesa. Cuevas subterráneas que a lo largo del siglo XVI se construyen estas cuevas o bodegas familiares, que podrían permitir recorrer casi en su totalidad la Villa, por los pasillos subterráneos que las conforman.

Los castillos, además de su función defensiva y su uso residencial, son un elemento imprescindible para el funcionamiento del sistema económico en la Edad Media y Edad Moderna. El dominio señorial sobre la producción, mediante el control de los instrumentos –molinos, trujales, lagares-, de la distribución –portazgos, pontazgos y peajes- y del almacenaje, son las señas de identidad de la mayoría de los castillos que aún jalonan gran parte de la geografía española.

Los castillos, además de su función defensiva y su uso residencial, son un elemento imprescindible para el funcionamiento del sistema económico en la Edad Media y Edad Moderna. El dominio señorial sobre la producción, mediante el control de los instrumentos –molinos, trujales, lagares-, de la distribución –portazgos, pontazgos y peajes- y del almacenaje, son las señas de identidad de la mayoría de los castillos que aún jalonan gran parte de la geografía española.

Una de esas evidencias la podemos encontrar en el castillo de Cornago con la presencia de un lagar y una bodega ya en el siglo XV. Muy bien documentada por José Manuel Martínez Torrecilla, Beatriz Irulegui Blasco, Mª Asunción Antoñanzas Subero en «Vino y castillos en La Rioja: El lagar y la bodega del Castillo de Cornago». Aparece mencionada en el inventario de bienes existentes en el castillo a la muerte de Juan de Luna, en 1497, junto con una serie de elementos relacionados con la producción del vino: “En la bodega vn tino de ochenta cargas e vna gamella enbusadera. E otro tino de hasta quinze o diez e ocho cargas. E vna cuba vasía de cincuenta e çinco cantaras. E otra cuba de ochenta cántaras llena de vino de a medias. E otra cuba de quarenta cántaras llena de vino bueno. E otra cuba vasia de veinte cántaras. E un pisador encima de la bodega de dos cargas. E quatro conportas. E un par de cuévanos. En la torre vana una cuba de fasta ochenta cántaras llena de vino/blanco”

Mas próximo en el tiempo, aunque no por ello cargado de la misma singularidad y con la enjundia de que aún continúa en funcionamiento es el castillo de Perelada en el Ampurdán (Girona). Miguel Mateu Pla compro este conjunto monumental en 1923 compuesto por el impresionante castillo que había pertenecido a los condes de Peralada, los jardines y un antiguo convento carmelita anexo.

Mas próximo en el tiempo, aunque no por ello cargado de la misma singularidad y con la enjundia de que aún continúa en funcionamiento es el castillo de Perelada en el Ampurdán (Girona). Miguel Mateu Pla compro este conjunto monumental en 1923 compuesto por el impresionante castillo que había pertenecido a los condes de Peralada, los jardines y un antiguo convento carmelita anexo.

Foto: Castillo Perelada. Girona

La elaboración de vino en el Castillo Perelada está documentada ya desde la Edad Media, tal y como lo atestiguan varios documentos y pergaminos de la época que se conservan en la biblioteca. Fue entonces cuando los monjes carmelitas construyeron las bodegas del convento, en las que elaboraban vino para el Condado de Peralada a partir de la uva procedente de los importantes viñedos de la zona.

También algunos palacios, albergan en su interior bodegas y otras dependencias relacionadas con el vino. Los palacios al ser edificios utilizados como residencias por reyes, nobles y alto clero y posteriormente por la alta burguesía. Se construían, amueblaban y decoraban con los criterios del gusto artístico más exigente y el mayor lujo, contribuyendo a fijar los estilos artísticos de cada época. Y en su interior era fácil que se construyeran espacios dedicados sobre todo a la conservación y crianza de vinos.

También algunos palacios, albergan en su interior bodegas y otras dependencias relacionadas con el vino. Los palacios al ser edificios utilizados como residencias por reyes, nobles y alto clero y posteriormente por la alta burguesía. Se construían, amueblaban y decoraban con los criterios del gusto artístico más exigente y el mayor lujo, contribuyendo a fijar los estilos artísticos de cada época. Y en su interior era fácil que se construyeran espacios dedicados sobre todo a la conservación y crianza de vinos.

Foto: Palacio de Fefiñanes. Cambados (Pontevedra)

El Palacio de Fefiñanes situado en Cambados Es de aire clásico, integra un armonioso conjunto con su arcada, torre del homenaje y la vecina iglesia de San Benito. Fue construido en el siglo XVI por Don Juan Sarmiento Valladares, consejero del rey Felipe II. Sufrió nuevos añadidos en el siglo XVII, Actualmente, el bajo del Palacio cobija una bodega de Albariño, que se tiene por ser la primera que embotelló el vino de la zona, bajo la marca «Albariño de Fefiñanes», marca registrada en 1928.

Ciertamente las bodegas es el nexo de unión mas firme entre los vinos y la arquitectura. Todas las zonas vitivinícolas del planeta están plagadas a su vez de bodegas. En la actualidad las dos franjas vinícolas del planeta se sitúan geográficamente entre las latitudes 50 y 30 grados norte sobre la línea ecuatorial y entre los 30 y 50 grados sur por debajo de la línea ecuatorial. La franja norte comprende países Asiáticos, Europeos, Norte de África y América del Norte. En la zona Sur la franja pasa por Australia, Sudáfrica y América del Sur. Lo que principalmente caracteriza estas zonas geográficas son las condiciones climáticas y como afectan a los viñedos. Los elementos climáticos más importantes para la viticultura son las temperaturas, las precipitaciones, la humedad de la zona y el viento.

Ciertamente las bodegas es el nexo de unión mas firme entre los vinos y la arquitectura. Todas las zonas vitivinícolas del planeta están plagadas a su vez de bodegas. En la actualidad las dos franjas vinícolas del planeta se sitúan geográficamente entre las latitudes 50 y 30 grados norte sobre la línea ecuatorial y entre los 30 y 50 grados sur por debajo de la línea ecuatorial. La franja norte comprende países Asiáticos, Europeos, Norte de África y América del Norte. En la zona Sur la franja pasa por Australia, Sudáfrica y América del Sur. Lo que principalmente caracteriza estas zonas geográficas son las condiciones climáticas y como afectan a los viñedos. Los elementos climáticos más importantes para la viticultura son las temperaturas, las precipitaciones, la humedad de la zona y el viento.

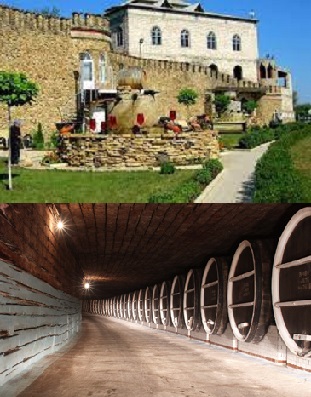

Foto Composición: Bodega Milestii Mici

Así en estas franjas vinícolas del globo terráqueo se encuentran ubicadas esas construcciones arquitectónicas que son las bodegas, de formatos y magnitudes diferentes según la Región o el País donde se encuentren, pero con un objetivo común; la elaboración y crianza de los vinos. Tanto si son grandes bodegas como la Bodega Milestii Mici Situada a 30 kilómetros de Chisinau ( Moldavia ), incluida desde 2005 en el libro Guinness de los Récords por ser la bodega más grande del mundo. La longitud total de las galerías es de 200 km, de los cuales aprox. 55 km se utilizan con fines tecnológicos. El espesor de la capa de tierra, hasta la superficie, varía desde los 30 a 85 m. Las galerías de piedra caliza se pueden recorrer tanto a pie como en transporte subterráneo, entre los callejones alumbrados por faroles, con nombres de » Cabernet, Aligote, Fetească «, que nos hacen imaginar que estamos en una verdadera ciudad vinícola subterránea.

Como por el contrario bodegas pequeñas. Para ostentar este título, existen varias candidatas, pero nosotros nos hemos decidido por la bodega mas pequeña del Mundo, en este caso dedicada principalmente a los vinos generosos que es la Bodega Santa Petronila situada en Jerez de la Frontera (Cádiz). La noruega Brita Hektoen, con su marido Agustín Benjumeda, se embarcó a principios de este siglo en la aventura de un proyecto enoturístico al comprar una casa de viña abandonada en Jerez, de nombre Santa Petronila. Respetando la estructura original, convirtieron esta adorable casa en un alojamiento rural y una bodega.

Como por el contrario bodegas pequeñas. Para ostentar este título, existen varias candidatas, pero nosotros nos hemos decidido por la bodega mas pequeña del Mundo, en este caso dedicada principalmente a los vinos generosos que es la Bodega Santa Petronila situada en Jerez de la Frontera (Cádiz). La noruega Brita Hektoen, con su marido Agustín Benjumeda, se embarcó a principios de este siglo en la aventura de un proyecto enoturístico al comprar una casa de viña abandonada en Jerez, de nombre Santa Petronila. Respetando la estructura original, convirtieron esta adorable casa en un alojamiento rural y una bodega.

Foto: Interior Bodega Santa Petronila

Esta rehabilitación llevó a Santa Petronila a convertirse en «la bodega del jerez más pequeña del mundo», con unas 45 botas en las que crían blancos y jereces de la casa, con uvas recolectadas en su propio viñedo. Un proyecto que iniciaron en 2006. Santa Petronila, la Bodega de Jerez más Pequeña del Mundo, una entrañable explotación vitícola de 1737.

En nuestro País existen actualmente unas 4.200 bodegas, censadas en el año 2022 y distribuidas por toda la geografía española. Bodegas que abarcan todo tipo de formas, tamaños, antigüedad y de estilos arquitectónicos. Bodegas desde el siglo XVI hasta nuestros días, algunas no sólo han perdurado en el tiempo, sino que además se han ido adaptando a las diferentes épocas que han transitado.

En nuestro País existen actualmente unas 4.200 bodegas, censadas en el año 2022 y distribuidas por toda la geografía española. Bodegas que abarcan todo tipo de formas, tamaños, antigüedad y de estilos arquitectónicos. Bodegas desde el siglo XVI hasta nuestros días, algunas no sólo han perdurado en el tiempo, sino que además se han ido adaptando a las diferentes épocas que han transitado.

Foto: Bodega «Modernista» Codorníu

En este sentido las dos bodegas mas antiguas de nuestro País son las Bodegas Codorníu en el Penedés catalán y la Bodega Góngora en Villanueva del Ariscal (Sevilla). La primera data del año 1551 y en el año 1915 inauguraron una adaptación – ampliación de la misma, una auténtica joya arquitectónica, proyectada por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, convirtiéndose en una de las mas emblemáticas de la arquitectura Modernista catalana. Por eso, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1976. Estos edificios, obra de arquitectos como Cèsar Martinell (1888-1973), discípulo de Gaudí, Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) o Pere Domènech i Roura (1881-1962), hijo de Domènech i Montaner, se han convertido con el tiempo en monumentos emblemáticos para las poblaciones que los acogen.

El ladrillo visto, la piedra, el enfoscado y la cerámica se conjugan para conseguir una estética característica y unas formas impactantes. Grandes arcadas de inspiración clásica, mucha luz en los interiores y todos los detalles tecnológicos de la época aplicados a la elaboración de vinos, son el resto de elementos que caracterizan estos templos vinícolas.

Foto: Bodega «Modernista» Celler Adernats

Las bodegas modernistas proliferaron en una coyuntura del sector agrícola marcada por la aparición de las cooperativas. El siglo XIX había acabado con la llegada de la filoxera, fue la época en la que el cooperativismo nació como alternativa para salir de aquella situación a través de la unión entre los campesinos. El éxito de la fórmula y las aportaciones personales de muchos agricultores, tanto en dinero como en jornales en la obra, hicieron posibles los edificios de las bodegas cooperativas, entre los que se encuentra la mayor parte de estos templos del vino, construidas mayoritariamente entre 1915 y 1930.

Y la segunda bodega mas antigua de nuestro País como comentábamos antes, se encuentra en Villanueva del Ariscal, un pueblo del Aljarafe sevillano; La Bodega Góngora, fue fundada en 1682 cuando Don José de Góngora y Arando adquirió la antigua Hacienda de San Rafael, que pasó a llamarse Hacienda «Pata Hierro». Su trazado y arquitectura, son una antigua hacienda o cortijo andaluz y que anteriormente cumplía todos los cánones de una típica alquería árabe,

Y la segunda bodega mas antigua de nuestro País como comentábamos antes, se encuentra en Villanueva del Ariscal, un pueblo del Aljarafe sevillano; La Bodega Góngora, fue fundada en 1682 cuando Don José de Góngora y Arando adquirió la antigua Hacienda de San Rafael, que pasó a llamarse Hacienda «Pata Hierro». Su trazado y arquitectura, son una antigua hacienda o cortijo andaluz y que anteriormente cumplía todos los cánones de una típica alquería árabe,

Foto propia: Viga de husillo y Quintal de Bodegas Góngora

la auténtica «Joya de la Corona» de esta Bodega, es el viejo lagar con su prensa de Viga de Husillo y Quintal (una colosal prensa de 17 metros de longitud y 15 toneladas de peso), que ha sido declarada Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Aunque se conocen referencias a este tipo de prensas desde la época de Vitruvio (siglo I a.c.), su verdadero auge corresponde a los siglos XVII al XIX, en el que comenzaron a ser sustituidas por las prensas hidráulicas, sobre todo a partir del primer tercio del siglo XIX. La Prensa esta fabricada en madera de pino de Flandes y el tornillo es de ébano de Mozambique en una sola pieza. Así mismo existen documentos en poder de la familia que citan esta prensa, datados en 1574. Ciertamente no existe en España, que sepamos hasta el momento presente, una prensa mas antigua que está y además que aún este en perfecto funcionamiento, eso sí en momentos extraordinarios y excepcionales, por motivos de conservación de la misma.

Otro de los grandes estilos arquitectónicos desarrollados para la elaboración y sobre todo para la crianza de los vinos; es el llamado Bodegas «Catedrales», que por su morfología tienen ciertas similitudes con las auténticas catedrales del mundo religioso. Esta tipología se da principalmente en Andalucía, ahí surgieron desde finales del siglo XVIII. Son cascos de bodegas de gran altura formada por un conjunto de columnas que sustentan arcos en unos casos de herradura, y en otros casos de media punta. Y ventanales en los laterales para facilitar la ventilación de las mismas.

Otro de los grandes estilos arquitectónicos desarrollados para la elaboración y sobre todo para la crianza de los vinos; es el llamado Bodegas «Catedrales», que por su morfología tienen ciertas similitudes con las auténticas catedrales del mundo religioso. Esta tipología se da principalmente en Andalucía, ahí surgieron desde finales del siglo XVIII. Son cascos de bodegas de gran altura formada por un conjunto de columnas que sustentan arcos en unos casos de herradura, y en otros casos de media punta. Y ventanales en los laterales para facilitar la ventilación de las mismas.

Foto: Bodega González Byass (Jerez de la Frontera)

El Marco de Jerez es la zona vitivinícola con mas ejemplos de esta tipología de bodegas, aunque también las podemos observar en otras zonas como Montilla – Moriles y El Condado de Huelva.

La bodega González Byass: Tío Pepe; es un conjunto monumental de bodega ubicadas en pleno centro histórico de Jerez, un referente de la tradición vinícola del siglo XIX, con patios andaluces, calles emparradas y las espectaculares bodegas centenarias donde envejecen los vinos y los brandys.Las instalaciones de González Byass, están compuestas de un conjunto de bodegas con nombres propios, construidas y diseñadas con formas y estructuras diferentes, en épocas también diferentes y con distintas funcionalidades. Todo ello conforma un conjunto armonioso que le da una identidad propia.

Otra de la bodegas situadas en el Marco de Jerez; Bodegas Osborne, uno de sus nuevos cascos de bodega, presenta una formación arquitectónica mas estilizada, pero también dentro de las denominadas bodegas «Catedrales».

Otra de la bodegas situadas en el Marco de Jerez; Bodegas Osborne, uno de sus nuevos cascos de bodega, presenta una formación arquitectónica mas estilizada, pero también dentro de las denominadas bodegas «Catedrales».

Foto Izquierda: Bodega Osborne. Ptº Santa María.

Foto Derecha: Bodega Barbadillo. Sanlúcar de Barrameda.

En la cuna de la manzanilla, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), también están presentes las bodegas «Catedrales», entre otras podemos destacar Bodegas Barbadillo. Bodega de La Arboledilla; aunque muchos la llaman La Catedral, denominación que se entiende fácilmente con una imagen de este edificio, su verdadero nombre es La Arboledilla, porque tiene una zona arbolada en la fachada Este. Sin duda el espacio es impactante por sus volúmenes, 100 pilares la sostienen, la bodega más alta de Sanlúcar, nada menos que 12 metros de altura en el centro y una anchura de 33 metros que dan una sensación de majestuosidad a toda la estancia, ese sentimiento de empequeñecimiento similar al que uno tiene en una catedral, paseando un poco entre las calles, uno se hace idea del silencio y la calma que reina en esta bodega, la sensación de estar ante el colosal dormitorio de estos vinos no menos faraónicos que la obra que los contiene. La bodega, cuyas obras acabaron en 1876, está perpendicular al mar, para facilitar la entrada en la misma tanto de los vientos secos de levante, como los frescos de poniente..

En el siglo XX y XXI, la relación entre los vinos y la arquitectura han continuado consolidándose y adaptándose unos a otros; tanto las edificaciones bodegueras, como la elaboración y crianza de los vinos. Así arquitectura y vinos, forman una auténtica simbiosis, en palabras enológicas y arquitectónicas, una auténtica armonía. Estos siglos han visto nacer y desarrollarse un estilo arquitectónico denominado «Vanguardista».

En el siglo XX y XXI, la relación entre los vinos y la arquitectura han continuado consolidándose y adaptándose unos a otros; tanto las edificaciones bodegueras, como la elaboración y crianza de los vinos. Así arquitectura y vinos, forman una auténtica simbiosis, en palabras enológicas y arquitectónicas, una auténtica armonía. Estos siglos han visto nacer y desarrollarse un estilo arquitectónico denominado «Vanguardista».

Foto: Real Bodega de la Concha (González Byass)

La arquitectura de vanguardia se proyecta sobre el diseño de las bodegas cobrando un protagonismo significativo: su silueta, sus formas y colores, los materiales con los que están hechas, etcétera. Grandes arquitectos de fama internacional han proyectado monumentales construcciones en el diseño de bodegas. Y no sólo destacan por su estética, sino que también son ejemplo de innovación y eficiencia tecnológicas en la producción del vino.

Quizás la primera bodega española que podemos clasificar como una bodega «vanguardista» sea la Real Bodega de la Concha situada en el interior del complejo de bodegas que González Byass tiene en Jerez de la Frontera (Cádiz). El proyecto es atribuido al famoso ingeniero Gustave Eiffel, seguramente por el método constructivo empleado. Pero en realidad las investigaciones más recientes demuestran que es obra del ingeniero Joseph Coogan, aunque sus piezas fueron fundidas y montadas por Portilla Hermanos and White (Sevilla). Coogan la trazó a modo de pabellón de hierro, es una nave de planta con forma de segmento circular mayor que un semicírculo, con un diámetro interior entre soportes de 28 metros y una longitud de la recta secante del círculo 20 metros. La cubierta, que recae en un muro semicircular, contiene un entramado de vigas de hierro con linterna, rematada por una veleta. La estructura es uno de los primeros casos de aplicación en España de cerchas y pilares metálicos con uniones roblonadas. El sistema constructivo, con estructuras de acero permite una disposición perimetral sin ningún soporte central, liberando el espacio interior que requiere su funcionalidad.

Estas bodegas vanguardistas que se extienden por toda la geografía vitivinícola del Planeta. están aportando un plus mayor, si cabe, al valor y al arte del vino. Nosotros referiremos algunas de estas bodegas ubicadas en nuestro País.

Estas bodegas vanguardistas que se extienden por toda la geografía vitivinícola del Planeta. están aportando un plus mayor, si cabe, al valor y al arte del vino. Nosotros referiremos algunas de estas bodegas ubicadas en nuestro País.

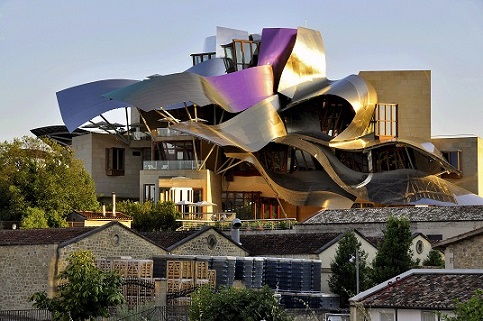

Foto: Bodega Herederos Marqués de Riscal. Elciego (Álava)

Como la Bodega Marqués de Riscal, en el Elciego (Álava) es, junto al Museo Guggenheim de Bilbao, una de las construcciones más emblemáticas del arquitecto canadiense Frank Gehry.

En 2006 las bodegas de Elciego fueron transformadas en la Ciudad del Vino, un complejo que incluye las bodegas primarias, las más modernas, los viñedos y un conjunto de ocio en el que se enmarca el Hotel Marqués de Riscal, un emblemático edificio diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Una construcción vanguardista que se ha convertido en el símbolo de Marqués de Riscal. Este edificio, construido en piedra arenisca y una cubierta de titanio, La cubierta del hotel tiene como objetivo representar el vino tinto (color rosa), la malla característica dorada de las botellas de Marqués de Riscal (oro) y la cápsula de dichas botellas (plata.

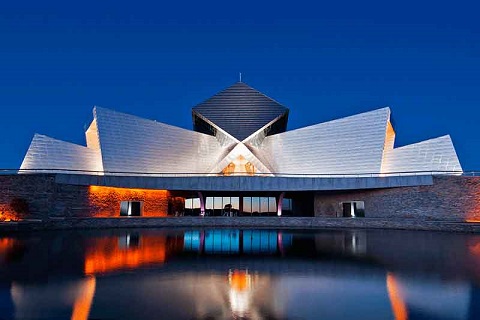

A los pies de la Sierra de Cantabria e inaugurada en 2001, se dibuja inconfundible entre viñedos la silueta de Bodegas Ysios. Todo un símbolo paisajístico de Laguardia, capital de la Rioja Alavesa. Madera y aluminio conviven a la perfección en una estructura que se asemeja una hilera de barricas. La silueta inconfundible de las Bodegas Ysios son ‘un diálogo permanente entre la obra y la naturaleza’, así descrita por su prestigio arquitecto Santiago Calatrava. Bodega de diseño vanguardista tanto por fuera como en su interior, encierra el delicado proceso de elaboración de los selectos vinos Ysios, contando con las últimas tecnologías y métodos de investigación.

En el corazón del Somontano, se encuentra la Bodega Sommos, originalmente fundada con el nombre de Bodegas Irius. Una impresionante bodega de diseño constituida por tres naves: elaboración, crianza y botellero. Todas ellas aúnan diseño y funcionalidad, aprovechando las condiciones térmicas, lumínicas y acústicas de esta región vitivinícola a tan solo 8 km. de Barbastro, en la provincia de Huesca.

En el corazón del Somontano, se encuentra la Bodega Sommos, originalmente fundada con el nombre de Bodegas Irius. Una impresionante bodega de diseño constituida por tres naves: elaboración, crianza y botellero. Todas ellas aúnan diseño y funcionalidad, aprovechando las condiciones térmicas, lumínicas y acústicas de esta región vitivinícola a tan solo 8 km. de Barbastro, en la provincia de Huesca.

Foto: Bodegas Sommos en Somontano

Además, cuenta con avances tecnológicos que la convierten en una de las bodegas más avanzadas del mundo. La inconfundible silueta cúbica de acero y cristal de la Bodega Sommos se localiza en el centro del viñedo, su seña de identidad, el cual cuenta con más de 70 variedades diferentes de uva (23 variedades blancas y 50 tintas). Concebida por el arquitecto Jesús Marino Pascual, tiene una profundidad de hasta 27 metros bajo tierra que ayudan a preservar las condiciones naturales de elaboración de sus vinos de personalidad propia.

Portia y Norman Foster. Otro arquitecto de renombre, Norman Foster, nos lleva a Portia, una espectacular bodega del Grupo Faustino en la Ribera del Duero (concretamente en Gumiel de Izán, Burgos); su bodega tiene forma de estrella y toma forma en hormigón, roble, acero y vidrio, se trata de una estructura que parece emerger de la tierra… o acabar de aterrizar en ella.

Pago del Vicario es un proyecto vitivinícola donde la tecnología esta puesta al servicio de la naturaleza. Está pensado desde una perspectiva integral e integradora, desde el propio diseño de su bodega, un catalejo de 7 cuerpos, como las 7 etapas que tiene la elaboración del vino.

Pago del Vicario es un proyecto vitivinícola donde la tecnología esta puesta al servicio de la naturaleza. Está pensado desde una perspectiva integral e integradora, desde el propio diseño de su bodega, un catalejo de 7 cuerpos, como las 7 etapas que tiene la elaboración del vino.

Foto propia: Bodega Pago del Vicario

Integrado en su propio ecosistema, donde el acero, el cemento y la madera se funden en formas vanguardistas, pero integrando la sabiduría popular, porque en su interior perviven armoniosamente las maquinarias e instrumentos de vinificación mas modernas, y las técnicas enológicas mas científicas, con las practicas bodegueras mas tradicionales, su sofisticada línea de envasado con las cavas subterráneas.

En definitiva, desde las mas antiguas a las mas modernas; las bodegas son estructuras enoarquitectónicas, pensadas y diseñadas para obtener y en su caso criar y almacenar los diferentes tipos de vinos que existen. Armonía, maridaje, ayuntamiento, son palabras que reflejan el nexo de unión entre los vinos y la arquitectura.